Il cambiamento climatico ha amplificato le criticità dell’edilizia abitativa nel garantire condizioni salubri. Le popolazioni globali sono sempre più esposte a rischi ambientali – temperature estreme, incendi, inondazioni, siccità, inquinamento atmosferico – che si manifestano direttamente negli spazi residenziali, contribuendo all’incremento di patologie respiratorie, cardiovascolari, infettive e psichiche.

In questo contesto, l’abitazione si configura come un determinante sociale primario della salute. Può fungere da protezione o, al contrario, da amplificatore delle disuguaglianze sanitarie. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto l’alloggio come fattore di rischio emergente, ma le politiche abitative restano sottoutilizzate come strumenti di sanità pubblica.

>> Vuoi restare aggiornato su queste tematiche? Clicca qui, è gratis

Indice

Suggeriamo:

Progettare il comfort abitativo

Il comfort abitativo è il risultato di un equilibrio dinamico tra l’uomo e l’ambiente costruito, dove la qualità dell’aria, il controllo termoigrometrico, l’acustica e l’illuminazione si intrecciano con le risposte sensoriali e psicofisiche dell’individuo. Questo volume propone un approccio interdisciplinare alla progettazione degli spazi abitativi, connettendo i principi delle neuroscienze con le soluzioni tecniche per garantire il benessere indoor. Attraverso un’analisi comparata tra il funzionamento del corpo umano e le prestazioni dell’involucro edilizio, gli autori offrono una guida alla progettazione consapevole degli ambienti, mettendo in relazione sistemi impiantistici, materiali e tecnologie costruttive con le percezioni sensoriali di chi abita gli spazi. La trattazione è arricchita da numerosi esempi applicativi dedicati a residenze, scuole, hotel, luoghi di lavoro e cantine, con un’attenzione particolare alla gestione della salubrità, all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale. Uno strumento indispensabile per architetti, ingegneri e progettisti impegnati nella definizione di spazi che migliorano la qualità della vita quotidiana. Mirko GiuntiniIngegnere, si occupa da anni di progetti di edifici ecosostenibili. È consulente energetico e docente dell’Agenzia CasaClima, Esperto in Edilizia Sostenibile (EES) ed Esperto in Gestione dell’Energia (EGE). Svolge attività di docente in corsi di specializzazione e master su tematiche di sostenibilità ambientale e costruzioni sostenibili organizzati da ordini professionali, enti pubblici e privati, scuole e centri di formazione di importanza nazionale.Rosita RomeoGiornalista, Consulente CasaClima, Esperta di comfort abitativo, Sociologa con un diploma e relativa abilitazione di geometra. Se con le conoscenze tecniche progetta edifici secondo i parametri dei protocolli di CasaClima con quelle sociologiche si occupa degli effetti del discomfort abitativo sul cervello e conseguenzialmente sugli atteggiamenti e comportamenti individuali.

Mirko Giuntini, Rosita Romeo | Maggioli Editore 2025

32.30 €

L’edilizia abitativa, modellata da dinamiche socio-economiche e normative, è centrale per mitigare gli impatti climatici e favorire l’adattamento. Gli eventi estremi destabilizzano gli insediamenti e alterano i sistemi abitativi, generando una domanda urgente di soluzioni resilienti. Le conseguenze si riflettono su sicurezza, accessibilità economica, idoneità degli spazi e qualità ambientale interna, con effetti diretti sulla salute, soprattutto tra le fasce vulnerabili.

Il cambiamento climatico agisce come moltiplicatore dei rischi associati a condizioni abitative precarie. L’inadeguatezza strutturale, l’instabilità residenziale e la mancanza di isolamento termico o raffrescamento, ad esempio, espongono gli abitanti a patologie da calore, infezioni fungine e contaminazioni post-evento, aggravando le disuguaglianze sanitarie esistenti.

Allo stesso tempo, l’edilizia residenziale contribuisce al cambiamento climatico: sia la costruzione che la gestione degli edifici generano elevate emissioni di carbonio. L’impatto dipende da dimensioni, forma, funzione e localizzazione delle abitazioni, attraverso il carbonio incorporato e operativo. Secondo gli studi scientifici (C Change – 2014 – IPCC, Geneva, Switzerland), migliorare le abitazioni può ridurre significativamente le emissioni di gas serra e favorire la stabilizzazione del clima. Nel contesto delle trasformazioni ambientali e sanitarie, quindi, l’abitazione svolge una funzione duplice: contribuisce alle emissioni climalteranti e, al tempo stesso, condiziona l’esposizione individuale agli effetti del cambiamento climatico. In alcune configurazioni, può persino accentuare l’impatto ambientale, come accade negli edifici con scarsa ventilazione che richiedono un uso intensivo di sistemi meccanici di raffrescamento. Attraverso una rete di interazioni fisiche, sociali e ambientali, il sistema abitativo rappresenta un nodo strategico per la mitigazione climatica, la tutela della salute e la promozione del benessere. Una progettazione consapevole e una gestione integrata degli spazi residenziali possono favorire la resilienza delle comunità e ridurre le vulnerabilità.

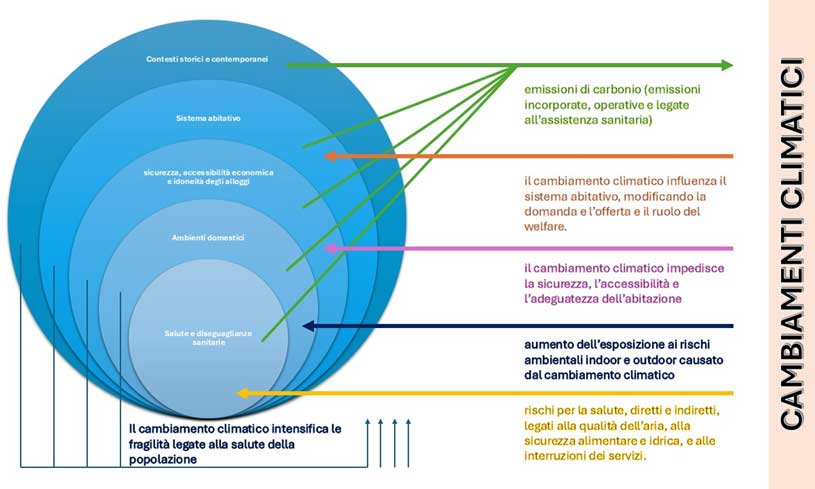

Il cambiamento climatico si innesta in processi storici e attuali che influenzano la struttura e la funzionalità del sistema abitativo, determinandone la capacità di offrire condizioni salubri, stabili e accessibili. Le caratteristiche dell’ambiente domestico – modellate da fattori socio-demografici e territoriali -interagiscono con la salute degli occupanti, generando effetti differenziati e cumulativi nel tempo. (Fig.1)

L’alloggio è una leva potente per migliorare la salute e ridurre le disuguaglianze socioeconomiche. Interventi mirati, come migliorare la qualità degli ambienti domestici o l’accesso ai servizi essenziali, generano benefici sanitari immediati, soprattutto per le fasce più vulnerabili. Tuttavia, agire sui fattori strutturali del sistema abitativo—come la fiscalità o l’accessibilità economica—può produrre effetti più equi e duraturi.

I tre pilastri dell’abitare sano: accessibilità, sicurezza e idoneità

I sistemi abitativi si fondano su tre elementi chiave che, insieme, definiscono la qualità dell’abitare e influenzano la salute: accessibilità economica, sicurezza abitativa e idoneità dell’alloggio.

- Accessibilità: in Italia oltre il 20% delle famiglie destina più del 40% del reddito alle spese abitative (mutuo, affitto, utenze). Questo incide sul benessere, soprattutto psicologico, e può portare al sovraffollamento in abitazioni non adeguate.

- Sicurezza: vivere senza il rischio di sfratto o di danni strutturali è essenziale. Ad esempio, dopo l’alluvione in Emilia-Romagna del 2023, oltre 10.000 persone hanno perso temporaneamente la propria abitazione, con impatti diretti sulla salute fisica e mentale.

- Idoneità: le abitazioni prive di isolamento termico o sistemi di raffrescamento possono aumentare il rischio di malattie respiratorie e cardiovascolari, soprattutto nei periodi di caldo estremo o freddo intenso.

Cosa succede in inverno senza isolamento? Uno studio del Tokyo Institute of Technology, pubblicato su BMJ Public Health, ha dimostrato che vivere in case fredde e poco isolate può aumentare la pressione sanguigna, favorendo ipertensione e malattie cardiovascolari, in particolare tra gli anziani. Le basse temperature interne (<18°C) sono associate a un aumento del rischio.

E in estate? Senza sistemi di raffrescamento, le abitazioni possono diventare vere e proprie “trappole termiche”, aggravando condizioni respiratorie come asma e bronchite cronica, e aumentando il rischio di colpi di calore e scompensi cardiaci. Le superfici urbane e gli edifici non ventilati amplificano l’effetto dell’isola di calore urbano, rendendo le città più vulnerabili durante le ondate di calore.

I tre pilastri abitativi sono interconnessi: l’inaccessibilità può compromettere sicurezza e idoneità, influenzando la salute mentale e il benessere generale, soprattutto nelle famiglie più vulnerabili. Investire in questi tre pilastri permette di migliorare la salute pubblica e ridurre le disuguaglianze sociali.

Le linee guida dell’OMS sull’edilizia abitativa hanno evidenziato come diversi fattori presenti all’interno delle abitazioni possano influenzare direttamente la salute. Un’abitazione sana non solo protegge dagli agenti esterni, ma contribuisce attivamente alla salute fisica, mentale e sociale di chi la vive. Perché ciò avvenga, è necessario che l’ambiente domestico rispetti una serie di requisiti fondamentali, capaci di garantire comfort, sicurezza e inclusività. Gli edifici permettono di proteggere la salute e, allo stesso tempo, di ridurre il consumo di risorse.

Immobili e lotta al cambiamento climatico

Di seguito, vengono descritti gli aspetti fondamentali che rendono una casa parte attiva nella lotta contro il cambiamento climatico.

- Efficienza energetica. Una casa energeticamente efficiente consuma meno risorse e produce meno emissioni. Questo si traduce nell’uso di impianti a basso consumo, elettrodomestici certificati per l’efficienza energetica e illuminazione LED. Questi accorgimenti riducono la domanda di energia e abbassano i costi di gestione, contribuendo al tempo stesso alla sostenibilità ambientale.

- Fonti rinnovabili. Integrare fonti energetiche pulite è essenziale per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. L’installazione di pannelli solari, pompe di calore e sistemi geotermici consente di produrre energia direttamente in loco, abbattendo le emissioni e promuovendo l’autosufficienza energetica.

- Materiali sostenibili. La scelta dei materiali da costruzione ha un impatto diretto sull’ambiente. Utilizzare materiali riciclati, locali e a basso impatto ambientale riduce il consumo di risorse naturali e le emissioni legate alla produzione e al trasporto. Inoltre, materiali sani e non tossici migliorano la qualità dell’aria interna e la salubrità degli spazi.

- Isolamento termico. Un buon isolamento termico permette di mantenere una temperatura interna stabile, riducendo la necessità di riscaldamento in inverno e raffreddamento in estate. Questo si traduce in un minore consumo energetico e in una riduzione delle emissioni, oltre a garantire un maggiore comfort abitativo.

- Gestione dell’acqua. La sostenibilità idrica è un altro pilastro dell’abitare responsabile. Sistemi per la raccolta dell’acqua piovana, il riutilizzo delle acque grigie e la riduzione degli sprechi contribuiscono a preservare una risorsa sempre più preziosa, riducendo al contempo l’impatto ambientale delle abitazioni.

- Riduzione delle emissioni. Una progettazione attenta consente di minimizzare il carbonio incorporato (legato ai materiali e alla costruzione) e quello operativo (legato all’uso quotidiano). L’adozione di tecniche costruttive a basso impatto e la scelta di soluzioni passive per il riscaldamento e la ventilazione sono strategie efficaci per contenere le emissioni.

- Mobilità sostenibile. La posizione di un’abitazione influisce direttamente sulle abitudini di mobilità. Case situate in aree ben servite da trasporti pubblici, piste ciclabili e percorsi pedonali incentivano spostamenti sostenibili, riducendo l’uso dell’auto privata e le emissioni associate.

- Spazi verdi integrati. L’inserimento di tetti verdi, giardini urbani e cortili alberati migliora il microclima locale, assorbe CO₂ e favorisce la biodiversità. Questi spazi non solo contribuiscono alla mitigazione climatica, ma offrono benefici psicologici e sociali agli abitanti, promuovendo il benessere e la connessione con la natura.

Parametri da controllare

Il settore edilizio è responsabile di circa il 37% delle emissioni di CO₂ globali (dati IEA). Le emissioni derivano sia dalla costruzione (cemento, acciaio, trasporti dei materiali) sia dalla gestione (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione). Per i tecnici, la qualità dell’aria interna, il comfort termico, l’acustica e l’accessibilità devono diventare parametri centrali quanto la statica o la normativa antincendio.

Un’abitazione può rappresentare sia una fonte di problemi sia una soluzione nel contesto della sostenibilità ambientale. Una diagnosi precisa, accompagnata da interventi progettuali mirati, può accelerare il percorso verso una transizione ecologica efficace. In particolare:

- Ventilazione naturale e/o controllata: contribuisce a ridurre la formazione di muffe e il rischio di malattie respiratorie. Secondo dati ENEA, un edificio con una buona ventilazione può abbattere fino al 30% delle concentrazioni di inquinanti presenti negli ambienti interni. Le abitazioni con scarsa coibentazione tendono a un uso intensivo dei climatizzatori, aumentando consumi energetici ed emissioni. Al contrario, gli edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building) dimostrano che è possibile ridurre fino all’80% il fabbisogno energetico, mantenendo elevati livelli di comfort.

- Isolamento termico: un cappotto termico ben progettato può abbattere i consumi fino al 40%, migliorando il comfort abitativo e contribuendo a ridurre le emissioni nocive.

- Acustica: la riduzione dell’inquinamento sonoro esterno ha effetti positivi diretti sulla salute mentale e sulla produttività degli abitanti.

Tabella: aspetti fondamentali per una casa sana e sostenibile

| Beneficio per la salute | Impatto sul clima | |

| Qualità dell’aria interna | Riduce allergie, problemi respiratori e malesseri | Evita l’uso eccessivo di ventilazione meccanica |

| Isolamento termico | Protegge da caldo e freddo estremi, migliora il comfort | Riduce il consumo energetico per riscaldamento/raffreddamento |

| Materiali non tossici | Previene esposizione a sostanze nocive | Favorisce l’uso di materiali riciclati e a basso impatto |

| Fonti energetiche rinnovabili | Migliora la qualità dell’aria e riduce rischi da combustione | Riduce le emissioni di CO₂ |

| Ventilazione naturale | Migliora il benessere mentale e fisico | Diminuisce il fabbisogno energetico |

| Accesso ad acqua sicura | Previene malattie infettive e favorisce l’igiene | Riduce sprechi e migliora la gestione idrica |

| Prossimità ai servizi | Favorisce l’attività fisica e l’inclusione sociale | Riduce l’uso dell’auto e le emissioni da trasporto |

| Spazi verdi integrati | Migliora la salute mentale e la qualità dell’aria | Assorbe CO₂ e regola il microclima urbano |

| Sicurezza abitativa | Riduce stress, ansia e instabilità sociale | Favorisce la permanenza e la manutenzione sostenibile |

| Design adattivo e inclusivo | Supporta persone con disabilità, anziani e bambini | Evita ristrutturazioni frequenti e sprechi di risorse |

Edifici e cambiamento climatico: una relazione reciproca

Gli edifici e il cambiamento climatico si influenzano reciprocamente, creando sfide ma anche opportunità di innovazione sostenibile. Progettare con attenzione permette di migliorare la salute, ridurre consumi ed emissioni, e favorire comunità più resilienti. L’edilizia diventa così un attore chiave nella transizione verso un futuro più verde e sano.

Ecco alcune pratiche consolidate nel settore:

- Pannelli solari fotovoltaici e termici: coprono fino al 60% del fabbisogno elettrico di una famiglia media.

- Raccolta e riutilizzo delle acque grigie: permette un risparmio idrico fino al 30%.

- Materiali sostenibili: l’impiego di legno lamellare, materiali riciclati o locali riduce il carbonio incorporato e migliora la salubrità degli ambienti.

- Spazi verdi integrati: tetti e pareti verdi possono abbassare le temperature superficiali fino a 5 °C, contribuendo a migliorare il microclima urbano.

Per i professionisti dell’edilizia, il cambiamento climatico non è più un tema teorico, ma un elemento essenziale da considerare in ogni progetto. Progettare edifici sani, sicuri e sostenibili non significa solo rispettare le normative e gli standard energetici, ma anche contribuire in modo concreto alla riduzione delle disuguaglianze sociali, alla tutela della salute e alla mitigazione dell’impatto ambientale. Ogni scelta progettuale – dalla selezione dei materiali alla definizione degli spazi, dall’isolamento termico all’integrazione delle energie rinnovabili – diventa così uno strumento fondamentale per costruire comunità più resistenti, salubri e sostenibili.

>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!

Suggeriamo:

Progettare il comfort abitativo

Il comfort abitativo è il risultato di un equilibrio dinamico tra l’uomo e l’ambiente costruito, dove la qualità dell’aria, il controllo termoigrometrico, l’acustica e l’illuminazione si intrecciano con le risposte sensoriali e psicofisiche dell’individuo. Questo volume propone un approccio interdisciplinare alla progettazione degli spazi abitativi, connettendo i principi delle neuroscienze con le soluzioni tecniche per garantire il benessere indoor. Attraverso un’analisi comparata tra il funzionamento del corpo umano e le prestazioni dell’involucro edilizio, gli autori offrono una guida alla progettazione consapevole degli ambienti, mettendo in relazione sistemi impiantistici, materiali e tecnologie costruttive con le percezioni sensoriali di chi abita gli spazi. La trattazione è arricchita da numerosi esempi applicativi dedicati a residenze, scuole, hotel, luoghi di lavoro e cantine, con un’attenzione particolare alla gestione della salubrità, all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale. Uno strumento indispensabile per architetti, ingegneri e progettisti impegnati nella definizione di spazi che migliorano la qualità della vita quotidiana. Mirko GiuntiniIngegnere, si occupa da anni di progetti di edifici ecosostenibili. È consulente energetico e docente dell’Agenzia CasaClima, Esperto in Edilizia Sostenibile (EES) ed Esperto in Gestione dell’Energia (EGE). Svolge attività di docente in corsi di specializzazione e master su tematiche di sostenibilità ambientale e costruzioni sostenibili organizzati da ordini professionali, enti pubblici e privati, scuole e centri di formazione di importanza nazionale.Rosita RomeoGiornalista, Consulente CasaClima, Esperta di comfort abitativo, Sociologa con un diploma e relativa abilitazione di geometra. Se con le conoscenze tecniche progetta edifici secondo i parametri dei protocolli di CasaClima con quelle sociologiche si occupa degli effetti del discomfort abitativo sul cervello e conseguenzialmente sugli atteggiamenti e comportamenti individuali.

Mirko Giuntini, Rosita Romeo | Maggioli Editore 2025

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento